Newsletter

April

2014

Ende der Untersuchungen

Wir möchten an dieser Stelle einen großen Dank an alleaussprechen, die sich aktiv an der Phase 4 der BEST beteiligt haben!

Dies sind die Teilnahmezahlen für die Untersuchungen

- Probanden-Interview: 521 Probanden

- MRT-Untersuchung: 226 Probanden

- Eltern-Interview: 529 Probanden-Eltern

Um Ihnen ein Gefühl für die Anzahl der durchgeführtenUntersuchungen zu geben, anbei eine Darstellung der Untersuchungszahlen überdie gesamte Laufzeit der Erhebungsphase:

Neue Publikationen

Auswirkungen derSchwangerschaftsdauer auf die kognitive Leistung: Eine Funktion derArbeitsgedächtnis-Anforderungen

(Quelle: JaekelJ, Baumann N, Wolke D. Effects of Gestational Age at Birth on CognitivePerformance: A Function of Cognitive Workload Demands. PLOS One.2013;8(5):e65219. doi:10.1371/journal.pone.0065219)

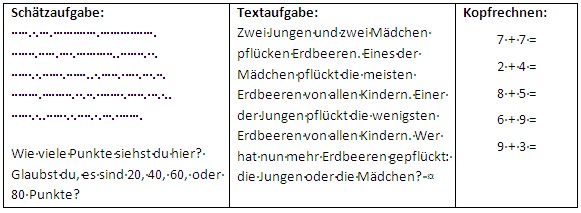

Etwa 15 Millionen, also mehr als zehn Prozent aller Babys weltweit, kommen jedes Jahr zu früh auf die Welt. Wir wissen, dass manche Frühgeborene Probleme in der Schule haben. Warum manchen zu früh geborenen Kindern das Lernen schwerer fällt, ist bislang kaum erforscht. Wir haben mit den Daten aus unserer Studie untersucht, wie die Schwangerschaftsdauer kindliche Leistungen bei unterschiedlich schwierigen Aufgaben beeinflusst. Vielleicht erinnern Sie sichan die Mathematik-Aufgaben, die Sie mit 8 Jahren bearbeitet haben? Oder an die Fragen zu den Zootieren? Diese Aufgaben waren mehr oder weniger komplex, je nachdem wie viele Dinge Sie für die Lösung gleichzeitig bedenken mussten. Beispiele für Testaufgaben im Alter von 8 Jahren:

Unsere Ergebnisse zeigen, dass Leistungsdefizite umso größer sind, je komplexer die Aufgaben sind. Das ist vielleicht keine Neuigkeit. Allerdings, diese Unterschiede in Leistungen zwischen leichten und komplexen Aufgaben wurden immer größer je früher ein Kind auf die Welt gekommen war. Das bedeutet, gerade sehr früh geborene Kinder finden es häufiger schwierig, komplexe Aufgaben zu lösen. Wir empfehlen Ärzten, diese Ergebnisse für die Planung von Nachsorgeuntersuchungen bei Frühgeborenen zu beachten.

Da durch medizinische Fortschritte die Anzahl an Frühgeburten insgesamt zunimmt, werden in Zukunft wahrscheinlich mehr Kinder im Schulunterricht spezielle Förderung brauchen – dies ist eine große Herausforderung für das Schulsystem. Hier ist zum Beispiel ein Vorschlag von uns, dass Lehrer Schulstunden so planen könnten, dass schwierige Aufgaben für frühgeborene Kinder in kleinere,einfachere Teilaufgaben zerlegt werden könnten. So könnten Frühgeborene im Mathematikunterricht leichter lernen und hätten häufiger Erfolg bei der Lösungvon Aufgaben. Es gibt außerdem neue Studien die gezeigt haben, dass spezielle Computertrainings, die sich schrittweise an die Lernfähigkeit jedes Kindes anpassen, den Schulerfolg Frühgeborener unterstützen können.

Der Zusammenhang zwischen veränderter Konnektivität und grauer Substanz in ventralen intrinsischen Hirnnetzwerken bei frühgeborenen Erwachsenen

In unserer ersten MRT Studie ging es um die Frage, wie die Organisation sogenannter intrinsischer Hirnnetzwerke bei frühgeborenen Erwachsenen aussieht. Um diese Frage zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, was „intrinsische Hirnnetzwerke“ sind. Unser Gehirn gliedert sich in viele unterschiedliche Bereiche, die „zusammenspielen“ ähnlich wie Musiker eines Orchesters oder Spieler einer Fußballmannschaft. Manche dieser Regionen sind hoch spezialisiert(z.B. für das Sehen oder das Hören), während andere Regionen eher unspezifisch sind und Informationen aus verschiedenen spezialisierten Regionen zusammenführen und weiterverarbeiten. Um im Beispiel zu bleiben: es gibt in einer Fußballmannschaft Verteidiger oder Stürmer, die Tore verhindern oder schießen, während die Mittelfeldspieler zwischen den beiden Mannschaftsteilenden Ball „vermitteln“ oder weiterleiten.

Damit nun aus den unterschiedlichen Informationen, die die einzelnen Hirnregionenverarbeiten ein „Gesamtbild“ (oder „harmonisches Spiel“) entsteht, müssen die verschiedenen Gehirnregionen miteinander interagieren, also untereinander Informationen austauschen. Auf diese Weise werden Leistungen wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit oder Sprache überhaupt erst möglich. Der Informationsaustausch zwischen den Regionen erfolgt dabei nicht zufällig, sondern nach bestimmten Regelmäßigkeiten. Regionen, die in einem besonderen Maße miteinander „zusammenspielen“, bilden ein sogenanntes „intrinsisches Hirnnetzwerk“ (daswären die Abwehr- oder Angriffs- oder Mittelfeldspieler, die jezusammengenommen als Abwehr-, Angriff-, oder Mittelfeldreihen die wichtigsten Teile der gesamten Mannschaft bilden).

Die Gliederung in diese intrinsischen Netzwerke stellt eine wesentliche Organisationsform des Gehirns dar. Mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) ist es möglich, diese Organisation in Hirnnetzwerke abzubilden. Warum die Untersuchung von intrinsischen Netzwerken bei Frühgeborenen von Bedeutung ist, ergibt sich aus folgendem Sachverhalt: Bei einer Frühgeburt kommt der Säugling zu einem Zeitpunkt auf die Welt, zu dem sich die intrinsischen Hirnnetzwerke gerade erst ausbilden und daher eine leicht veränderte Entwicklung nehmen könnten. Dieser Frage sind wir nachgegangen.

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Kernorganisation intrinsischer Netzwerke durch frühere Geburt nicht verändert ist. In einigen Netzwerken der Hirnbasis (das ist der untere oder ventrale Teil des Gehirns) sind nach früherer Geburt einige Netzwerke in ihrem Zusammenspiel verändert und zwar immer genau dann, wenn an diesen Stellen auch die Hirnstruktur leicht verändert ist. Auf der anderen Seite sind im oberen Bereich des Gehirns andere Netzwerke „positiv“ verändert in dem Sinn, dass die Netzwerkveränderungen an der Hirnbasis kompensiert oder „ausgeglichen“ werden.

Dies deutet daraufhin, dass unser Gehirn gezielt in der Lage ist, Beeinträchtigungen, die an einer bestimmten Stelle sehr früh im Verlauf der Entwicklung auftreten, durch Anpassungen an einer anderen Stelle auszugleichen. Ein besseres Verständnis dieser Anpassungen ist sehr wichtig, um es durch gezieltes Training weiter zu fördern. Wie dies genauer für unsere Aufmerksamkeitsleistung aussehen könnte, war Gegenstand unserer zweiten MRTStudie.

Der Zusammenhang zwischen veränderter visueller Aufmerksamkeit und intrinsischen Hirnnetzwerken in frühgeborenen Erwachsenen

In unserer zweiten MRT Studie untersuchten wir visuellen Aufmerksamkeitsleistungen. Zu diesem Zweck bearbeiteten einige Probanden zwei computerbasierte Aufmerksamkeitstests, bei denen sehr kurz gezeigte Buchstaben benannt werden sollten. Auf Grundlage dieses Tests ist es möglich verschiedene Vorgänge der Aufmerksamkeit wie z.B. Verarbeitungsgeschwindigkeit oder Kurzzeitgedächtnis getrennt zu untersuchen.

Unsere Daten zeigen vergleichbar gute Leistungen für die unterschiedlichen Komponentender Aufmerksamkeit bei früh- und termingeborenen Erwachsenen mit leicht verringerter Leistung bei Frühgeborenen nur für den visuellen Kurzzeitgedächtnisspeicher. Für das veränderte Kurzzeitgedächtnis fanden wir einen Zusammenhang mit veränderten intrinsischen Hirnnetzwerken, die wichtig sind für Sehen und visuelle Aufmerksamkeit. Dieser Zusammenhang zwischen Kurzzeitgedächtnis und Hirnnetzwerk ist – und dies ist das wichtige Ergebnis in unserer Studie – von kompensatorischer Art, d.h. je mehr das intrinsische Hirnnetzwerk von der Norm abweicht, desto besser ist das Kurzzeitgedächtnis.

Dies ist ein eindeutiger Beweis, wo und wie ein Defizit der visuellen Aufmerksamkeitdurch unser Gehirn ausgeglichen wird. Dieses Ergebnis hilft hochgezielte Trainingsverfahren zu entwickeln, um mögliche Aufmerksamkeitsbeeinträchtigungen durch Frühgeburtlichkeit zu verbessern.

Qualitätskontrolle

Die Bayerische Entwicklungsstudie hat sich einer Qualitätskontrolle durch dasKoordinierungszentrum für Klinische Studien Düsseldorf (KKSD) unterzogen. Diese vom Bundesministerium für Bildung und Forschung errichteten Koordinierungszentren stellen die Berücksichtigung wissenschaftlicher Kriterienund gesetzlicher Bestimmungen in Studien sicher. Frau Janett Schindler hat im Auftrag des KKS an allen Studienstandorten der BEST ein so genanntes „Audit“ durchgeführt. Dabei wurden Arbeitsaufläufe, der Umgang mit Dokumenten und die Datensicherheit überprüft. Die Ergebnisse aller Audits waren positiv, es wurden lediglich Verbesserungsvorschläge ausgesprochen, um die Arbeitsabläufe zu optimieren.

Teamentwicklung

Das Studienbüro in Bonn ist weiterhin für alle Probanden und Eltern erreichbar! Frau Barbara Busch und Herr Christian Koch arbeiten dort an zwei Tagen in der Woche. Falls Sie uns nicht telefonisch erreichen, können Sie uns gerne eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen oder uns eine Email an best@ukb.uni-bonn.de schicken! Seit Beginn des Jahres hat sich das Teamim Studienbüro verkleinert. Claudia Grünzinger hat Ende Dezember 2013 erfolgreich die Elterninterviews abgeschlossen.

Auch das Team unserer Kooperationspartner vom Institut für Sozialmedizin in der Pädiatrie Augsburg (ISPA) hat sich reduziert. Mit dem Ende der Probandeninterviews im Dezember 2013, hat unsere verbleibende Interviewerin, Frau Diana Kurze, Ihre Tätigkeit für die BEST beendet. Die Eingabe der Fragebögen in den PC wird Frau Nikol Dujmovic bis zum Frühjahr 2014 abschließen.

Die letzten MRT-Termine haben Ende Januar 2014 stattgefunden. Damit haben Prof. Henning Boecker und Marcel Daamen aus Bonn und Christian Sorg und Josef Bäuml aus München ihre Anstellung bei der BEST beendet. Sie arbeiten dennoch weiterhin an der Auswertung der erhobenen Daten.

In England hat Frau Suna Eryigit-Madzwamuse ihre Arbeit für die Studieabgeschlossen, nach dem sie erfolgreich an Publikationen mitgearbeitet hat. Unter der Leitung eines unserer Projektleiter, Herrn Prof. Dieter Wolke, bleibt uns Frau Nicole Baumann für das gesamte Datenmanagement erhalten.

Frau Julia Jäkel aus Essen arbeitet weiterhin mithilfe der Finanzierung durch dieDeutsche Forschungsgemeinschaft an den Datenanalysen und Publikationen für die Studie.

Planung der BEST Phase 5

Die Phase 4 der BEST wird im Jahre 2015 auslaufen und wir planen eine weitere Phase! Ob die Studie nahtlos fortlaufen kann, hängt von Fördermittel durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ab. Damit dies gelingt,haben die Projektleiter im Herbst 2013 den neuen Antrag für Phase 5 erarbeitet und eingereicht. Hierzu mussten unter anderem die Ergebnisse von 2009 bis zumheutigen Zeitpunkt dargestellt werden. Das gesamte Team ist gespannt und wirhoffen sehr, diese tolle Studie ab 2015 gemeinsam mit Ihnen fortführen zu können!

Recherche

Eine unserer verbleibenden Hauptaufgaben ist es, mit über 700 Probanden und deren Eltern Kontakt zu halten. Dies kann nur gelingen, wenn wir immer aktuelle Kontaktdaten von Ihnen haben! Das Studienbüro arbeitet daher fortlaufend daran, Kontakt zu allen Teilnehmern zu halten bzw. den Kontakt zu Probanden und Eltern aufzubauen, die wir trotz aller Bemühungen noch nicht auffinden konnten.

Daher möchten wir Sie ganz herzlich bitten, auch von Ihrer Seite aus den Kontakt zu uns zu suchen, z. B. indem Sie uns nach einem Umzug Ihre neue Adresse, Telefonnummer und Email-Adresse mitteilen! Vielen Dank an die Probanden, die uns Änderungen bisher selbständig mitgeteilt haben! Auch wenn Sie an der BEST nicht aktiv teilnehmen können oder wollen, ist uns die Verbindung zu Ihnen sehr wichtig!

Ganz besonders möchten wir uns zum Schluss bei allen Probanden und Eltern bedanken, die sich aktiv in den letzten Jahren beteiligt haben! Es ist auch Ihre Studie! Bleiben Sie bitte dabei!

ImNamen des gesamten BEST-Teams grüßen aus dem Bonner Studienbüro herzlich

Prof.Dr. Dr. Peter Bartmann

Dr.Barbara Busch

Dipl.-Soz.Arb. Christian Koch

Other newsletters

Dezember

2025

2025 is quickly drawing to a close, and we would like to bring you up to date on the latest developments of the Bavarian Longitudinal Study with our newsletter.

September

2012

Die Fortschritte und Ergebnisse der Bayerischen Entwicklungsstudie vom September 2012

August

2013

Die Fortschritte und Ergebnisse der Bayerischen Entwicklungsstudie vom August 2013

April

2014

Die Fortschritte und Ergebnisse der Bayerischen Entwicklungsstudie vom April 2014

Juni

2015

Die Fortschritte und Ergebnisse der Bayerischen Entwicklungsstudie vom Juni 2015

September

2016

Die Fortschritte und Ergebnisse der Bayerischen Entwicklungsstudie vom März 2016

März

2018

Die Fortschritte und Ergebnisse der Bayerischen Entwicklungsstudie vom März 2018

Dezember

2019

Die Forschritte und die Ergebnisse der Bayerischen Entwicklungsstudie vom Dezember 2019

Dezember

2023

Die Fortschritte und Ergebnisse der Bayerischen Entwicklungsstudie vom Dezember 2023

Oktober

2022

Die Fortschritte und Ergebnisse der Bayerischen Entwicklungsstudie vom Oktober 2022

Dezember

2024

kurz vor dem Jahreswechsel ist wieder eine gute Zeit, Sie mit unserem Newsletter über den Fortgang und die Ergebnisse der Bayerischen Entwicklungsstudie zu informieren.