Die Studie

Phase 6@38

Im Juni 2023 haben wir Phase 6 der Bayerischen Entwicklungsstudie gestartet! Dieses Projekt wird vom Europäischen Forschungsrat über United Kingdom Research & Innovation (Forschung und Innovation) unterstützt.

Unser Hauptziel besteht darin, herauszufinden, wie Erbanlagen und das soziale Umfeld ab der Geburt zusammen die körperliche und soziale Gesundheit von Menschen beeinflussen. Sind die Mechanismen die gleichen bei Erwachsenen die sehr früh geboren wurden (<32 Schwangerschaftswochen) oder ein sehr niedriges Geburtsgewicht hatten (<1500 g) und bei Erwachsenen, die termingerecht geboren wurden? Unser besonderes Interesse besteht darin, herauszufinden, was dazu beiträgt, Leben und Gesundheit zu verbessern und den Alterungsprozess zu verlangsamen. Ein wesentliches Anliegen ist zu verstehen, wie Menschen im Erwachsenenalter Herausforderungen und Schwierigkeiten angehen und überwinden.

Unsere Daten-Erhebung bezieht sich diesmal auf ihre körperliche Gesundheit, ihren Lebensverlauf und ihre sozialen Beziehungen. Zwei Zentren führen die Untersuchungen durch: Das Team des Universitätsklinikums Bonn (Leitung Prof. Dr. Dr. Peter Bartmann) führt ein telefonisches Lebensverlaufsinterview durch und sammelt mithilfe von Kits, die zu den Teilnehmenden nach Hause geschickt werden, Speichelproben.

An der Technischen Universität München (Leitung Dr. Christian Sorg) finden Untersuchungen vor Ort statt, die sich auf drei Bereiche konzentrieren. Zu den physiologischen Untersuchungen gehören ein Stufentest, Größen-und Gewichtsmessungen, ein Atemtest und die Entnahme einer kleinen Menge Blut. Zu den kognitiven Beurteilungen gehört ein Test der Aufmerksamkeit und des Problemlösens. Außerdem wird wie bei BEST IV (mit 26 Jahren) eine MRT-Untersuchung des Kopfes durchgeführt.

Die Studie wird wie zuvor von Prof Dr. Dr. h.c. Dieter Wolke an der Universität Warwick in Großbritannien geleitet.

Einen Überblick über die neue Erhebung im Alter um 38 Jahre entnehmen Sie bitte diesem kurzen Video.

Die Datenerfassung wurde im September 2025 abgeschlossen:

417 Teilnehmer absolvierten das Telefoninterview

299 Teilnehmer absolvierten die Untersuchung an der TU-München

352 Speichelproben konnten inzwischen gesammelt und analysiert werden.

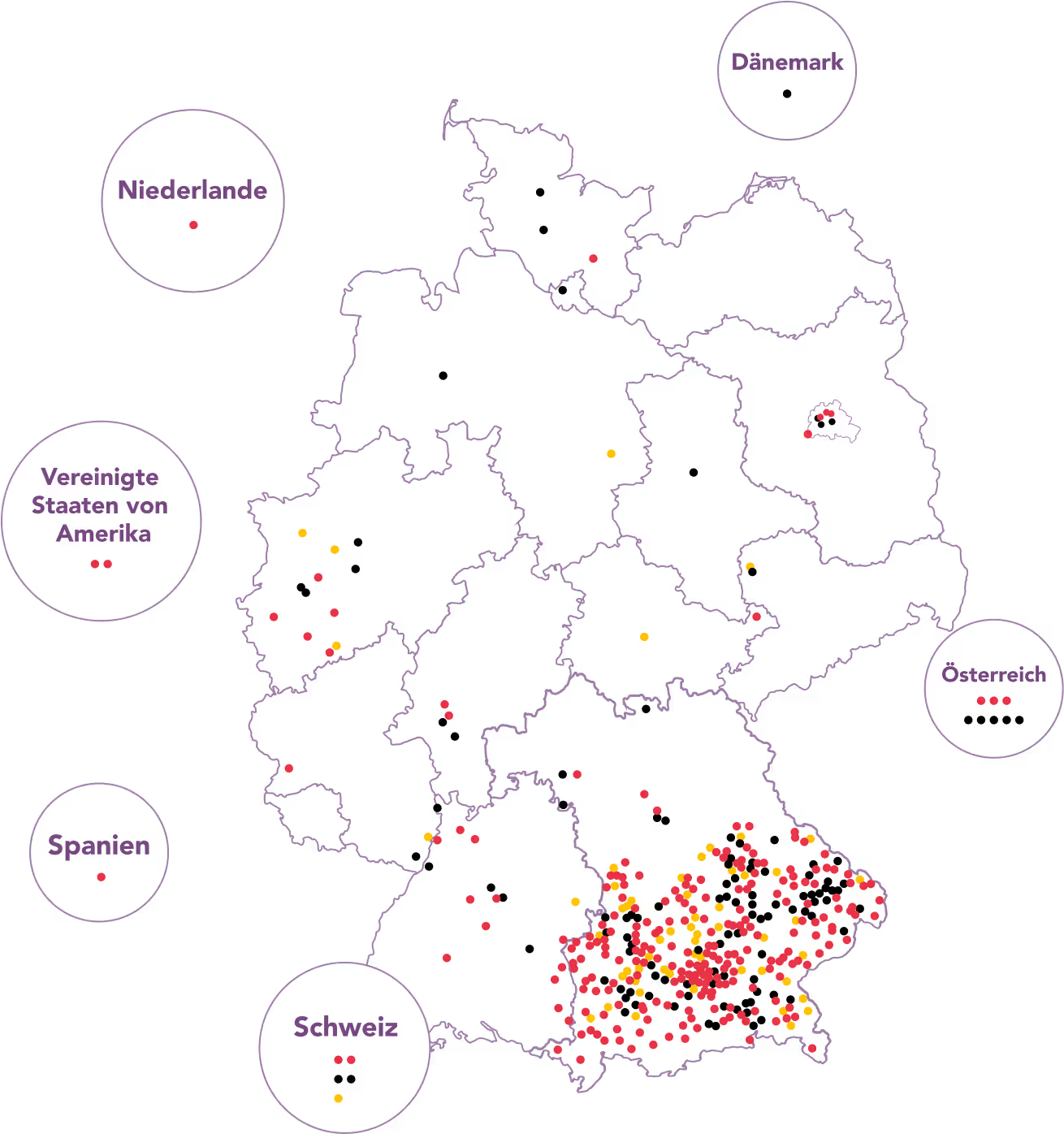

Verteilung unserer Teilnehmer*innen im Jahr 2023

Frühgeborene (<32 Schwangerschaftswochen) oder Untergewichtig-Geborene (<1500 g);

n=385

Kontrollguppe (>37 Schwangerschaftswochen); n=275

Indexgruppe (32-37 Schwangerschaftswochen); n=133

104 Teilnehmerdaten nicht verfügbar

Phase 5

Ziel war, die soziale und berufliche Anpassung im Erwachsenenalter zu untersuchen. Die Hauptfrage war, ob jene die sehr früh (vor 32 Schwangerschaftswochen) oder untergewichtig (< 1500g bei der Geburt) geboren wurden, ähnlich zufrieden sind, die gleiche Eingliederung in das Berufsleben zeigen, ähnliche soziale Beziehungen mit Freunden, Eltern und Partnern haben und vergleichbar wie reif oder normal gewichtig Geborene ihre eigenen Familien gründen. Zudem wurde untersucht, was den Erwachsenen geholfen hat, schwierige Situationen zu überwinden.

Die Studie war Teil eines Projektes mit insgesamt 34 Studien von Früh- und Reifgeborenen aus 14 europäischen Ländern. Die Befragung wurde in zwei Teile aufgeteilt: ein Telefoninterview von ca. 30 Minuten und eine Online-Befragung von ca. 15 Minuten.

Phase 5 konnte im März 2022 abgeschlossen werden!

Wir konnten knapp 60% der Studienteilnehmer erneut interviewen.

417 Mit Telefoninterviews

323 Online-Fragebögen

Phase 4

Das Hauptziel dieser Phase war es, die Gruppe der Frühgeborenen mit besonders hohem Risiko (Geburt vor der 32.Schwangerschaftswoche oder mit einem Gewicht unter 1500 Gramm) sowie die Kontrollgruppe der Bayerischen Entwicklungsstudie im Alter von 23–26 Jahren erneut zu untersuchen. Dieselben Personen waren schon als Neugeborene und später zu sechs weiteren Zeitpunkten untersucht worden, zuletzt mit 12–13 Jahren(siehe Phase 1–3).Kernziel war die Nachuntersuchung der Höchstrisikogruppe Frühgeborener (< 32 Schwangerschaftswochen (SSW)/ < 1500g Geburtsgewicht) und der Kontrollpersonen der Bayerischen Entwicklungsstudie mit 23-26 Jahren. Alle Probanden wurden bereits als Neugeborene und zu weiteren sechs Zeitpunkten, zuletzt mit 12-13 Jahren untersucht (s. Phase 1-3).

Im Mittelpunkt stand die Frage, welche Risikofaktoren, Schutzfaktoren und Anpassungsstrategien die geistige Entwicklung, das Verhalten und die Lebensqualität beeinflussen Die Daten halfen dabei, ein Bild davon zu zeichnen, wie sich Kinder je nach Dauer der Schwangerschaft – von sehr früh bis termingerecht – bis zum Alter von 8,5 Jahren entwickeln. Dabei zeigte sich, dass vor allem soziale Faktoren, die durch Unterstützung oder Förderung beeinflusst werden können, bei mäßig frühgeborenen Kindern eine positive Entwicklung begünstigen. Die Ergebnisse wurden mit drei großen internationalen Studien (Millennium Cohort und EPICure in England, POPS in den Niederlanden)verglichen, um ihre Zuverlässigkeit zu bestätigen.

Zusätzlich wurden MRT-Untersuchungen des Gehirns durchgeführt. Ziel war es, in bestimmten Untergruppen typische Abweichungen in der Hirnaktivität nachzuweisen, zum Beispiel bei Aufgaben zur Aufmerksamkeit(„Attention Network Task“). Neue, datenbasierte MRT-Methoden wurden dabei mit klinischen, verhaltensbezogenen und entwicklungsbezogenen Daten in Beziehung gesetzt.

Gemäß dem Förderziel wurde die Studie in dieser Phase erweitert, um zentrale Fragen zur Gesundheit und Entwicklung von sehr kleinen Frühgeborenen zu beantworten.

In der Phase 4 haben im Zeitraum 23.09.2010 bis zum Ende am 31.12.2013:

521 Personen am psychologischen Interview teilgenommen

226 Personen an MRT-Untersuchungen teilgenommen

529 Elternteile am telefonischen Eltern-Interview teilgenommen

Phase 3

In Phase 3, d.h. im Alter von 12/13 Jahren fand die Erhebung mittels postalischer Fragebögen statt. Nur jene Kinder die vor 32. Schwangerschaftswochen oder mit weniger als 1500g geboren wurden und eine gleich große Gruppe von reifgeborenen Kindern konnten nachuntersucht werden. Die Fragebögen erfassten kindliches Verhalten, Gesundheit und Lebensqualität, soziale Umstände und wie die Kinder sich selbst fühlten. Die Erhebung fand zwischen August/September 1998 und Mai 1999 statt.

671 Teilnehmer absolvierten die Untersuchung

Phase 2

In der Phase 2 wurden ca. 1500 Kinder und deren Eltern weiter untersucht. Die Untersuchungen mit 6;3 und 8;5 Jahren zielten auf die Zeitpunkte vor und nach der Einschulung. Hierbei wurden die Kinder und ihre Eltern zu Lebensbedingungen und Familienverhältnissen befragt. Außerdem wurden die Kinder im Rahmen einer ganztägigen Untersuchung in den Bereichen Sprache, Mathematik, Intelligenz, Verhalten und Schuladaptation getestet. Zusätzlich wurden sie auch körperlich und neurologisch untersucht.

1502 Teilnehmer absolvierten die Untersuchung

Phase 1

Alle Kinder, die zwischen 1. Januar 1985 und 31.3.1986 geboren und innerhalb der ersten zehn Lebenstage in eine Kinderklinik in Südbayern aufgenommen werden mussten, wurden um Teilnahme in der Studie gebeten. Fast alle Eltern von Kindern nahmen an der BEST teil. Insgesamt waren 16 Kinderkliniken mit Neugeborenenabteilungen aus den Regierungsbezirken Oberbayern, Niederbayern, Schwaben und der südlichen Hälfte der Oberpfalz involviert.

In der Rekrutierungsperiode wurden insgesamt 7505 aufgenommene Neugeborene in den beteiligten Kinderkliniken dokumentiert. Davon waren 682 Kinder <32 Schwangerschaftswochen oder <1500g bei der Geburt.

Als Kontrollkinder wurden nicht-verlegte Neugeborene aus benachbarten geburtshilflichen Abteilungen für die Studie rekrutiert. Es wurden 916 nichtverlegte Neugeborene als Kontrollkinder in die Studie aufgenommen.

Die Kinder und ihre Eltern wurden in der Neugeborenenperiode, und im Alter von 5, 20 und 56 Monaten untersucht.

In diesen Untersuchungen wurden Fragen zur Schwangerschaft, Geburt, Familie und Lebensbedingungen gestellt. Außerdem wurden der klinische, neurologische und kognitive Status und das Verhalten untersucht.

8421 Teilnehmer absolvierten die Untersuchung

Mit Dankbarkeit

Wir danken Professor Klaus P. Riegel und Barbara Ohrt herzlich für ihre wertvollen Beiträge zur Bayerischen Entwicklungsstudie. Professor Riegels bahnbrechende Vision und sein unermüdlicher Einsatz legten den Grundstein für diese Arbeit und prägten die Perinatalmedizin weit über Bayern hinaus. Barbara Ort begleitete die Studie über viele Jahre mit Engagement, Sachverstand und großer Sorgfalt.

Ihr Vermächtnis lebt im Erfolg der Studie und in den Leben weiter, die sie weiterhin verbessert.